研究室から授業をやっていたら、学内のWi-Fiの調子が悪く、接続が不安定との通知が出ていて、最後にはZoomが落ちた。フリーズを起こしているという声が学生があり、まずいなと思っていたところだった。

結局サポートの力を借りて授業は半分の時間しかできなかったものの、なんとか乗り越えた。学内でのZoomではトラブルが結構発生しているようだ。

この前、映画『異端の鳥』を見てきた。昨年の東京国際映画祭で上映され、コロナで封切りが遅れていたのだが、ようやく公開となった。

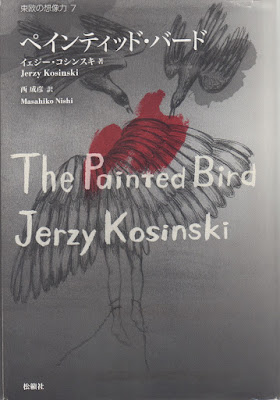

原作の「小説」は『ペインティッド・バード』(西成彦訳、松籟社)として翻訳出版されている。映画の方も確か昨年の映画祭時には『ペインティッド・バード』と題されていたかと思う。

原作の作者はイェジー・コシンスキ(1933-1991)。ポーランドのウッチに生まれた。

ウッチといえば、ホロコーストを逃れてアルゼンチンに渡ったユダヤ人が再び故郷を訪れる映画『家に帰ろう』(原題は"El último traje"[最後のスーツ]、スペイン・アルゼンチン・ポーランド、2017年)で、クライマックスに出てくるところだ。

『ペインティッド・バード』はオリジナルが英語で書かれているのだが、それにも一部分に目を通したことがある。その時点で、すでに『異端の鳥』というタイトルで日本語の翻訳があったのだが、それは未読で、2011年の新訳『ペインティッド・バード』を読み、英語で受けた衝撃をあらためて日本語でも体験し、そして今度は映画で・・・という流れだ。

米国の出版直後、この本は「小説=フィクション」としてよりは「証言」として読まれたようだが、読んでいてあまりそのようなことは考えなかった。小説というのは便利な容れ物である。現実世界に参照物はあったりなかったりだ。悲惨な物語を「空想」の物語として受け止めて、ほっと胸を撫で下ろした瞬間に、でも違うかもしれないと思い直すその自由な行き来が可能なのが小説だ。

戦争に巻き込まれた子どもの物語としては、スペイン語圏では映画『パンズラビリンス 』のようなものもあったりする。あれもなかなかきつい。

原作は英語、書いたのはユダヤ人の両親を持つポーランド人、そして映画を撮ったのはチェコ人(ヴァーツラフ・マルホウル)、二種類の日本語訳。それぞれの文脈がある。

映画はまだ公開中なので、あまり書けないかな。

そもそも映像を勘違いして理解している部分もあるかもしれない。ただどうしても、一箇所、備忘録として書いておきたい。

東欧をさまようユダヤ少年はドイツ兵に捕まり、傷を負った老人とともに兵舎に連れ込まれる。彼らの処分のため、長靴がぴかぴかに磨かれたSSの将校が登場する。

深い傷を負い、ほとんど身動きを満足に取れない状態の太った老人は、最後のあがきとばかりに、勇敢にもその将校に向かって唾を吐きかける。SSの将校は銃を取り出し、冷徹に銃殺する。二発の銃弾が老人を貫き、老人は息絶える。

それを見た少年に去来した思いは何なのか。彼はどうしたか。ここが最も印象深いシーンだった。

権力に歯向かって殺された人の勇気を称えるばかりではなく、それを目の当たりにした少年の生き抜く知恵をも称える必要がある。その後、彼がどんな人生を送ったとしても。

映画パンフレットには監督のインタビューも載っている。沼野充義氏と深緑野分氏の解説もまた読み応えあり。

0 件のコメント:

コメントを投稿